ジャポニスムは西洋の絵画だけでなくクラシック音楽にも影響を与えていた!

近代から現代にかけて日本の芸術家たちは、西洋の文化芸術を吸収しながら新たな創作に励んできました。その一方、日本の文化芸術が西洋の芸術家たちに強烈なインスピレーションを与え、様々な作品の創造につながっていった時代があります。その顕著な例として知られているのが「ジャポニスム」と呼ばれる芸術運動で、なかでも葛飾北斎らが手がけた浮世絵の影響は、絵画だけでなくクラシック音楽にも広がっていったのです。今回は、ジャポニスムの影響を受けたクラシック音楽作品を紹介します。

ジャポニスムはどのようにヨーロッパで広まった?

ジャポニスムとは、19世紀後半にヨーロッパで広まった日本趣味と、その影響を受けて始まった芸術運動のことです。幕末に日本の鎖国が解かれて国際貿易が始まると、日本の浮世絵や工芸品が海外へ輸出され、文化芸術の中心地パリをはじめヨーロッパの人々はたちまち魅了されました。それは芸術家たちも同じで、なかでも浮世絵は西洋美術とは大きく異なる風景画といった新しい主題、斬新な構図や色彩表現からなり、モネやゴッホなど当時創作活動を行っていた画家たちはその技法やアイデアを自らの作品に取り入れていったのです。

そうしたジャポニスムの影響は美術だけにとどまらず、ファッション、建築、そしてクラシック音楽など他分野へと波及していきました。絵や造形で表現する美術と、音で構成するクラシック音楽は一見すると接点がないように感じますが、当時のヨーロッパの作曲家たちは日本独自の文化芸術をモチーフにしたり、インスピレーションを得ることで、今までにない音楽を生み出そうとしたのです。

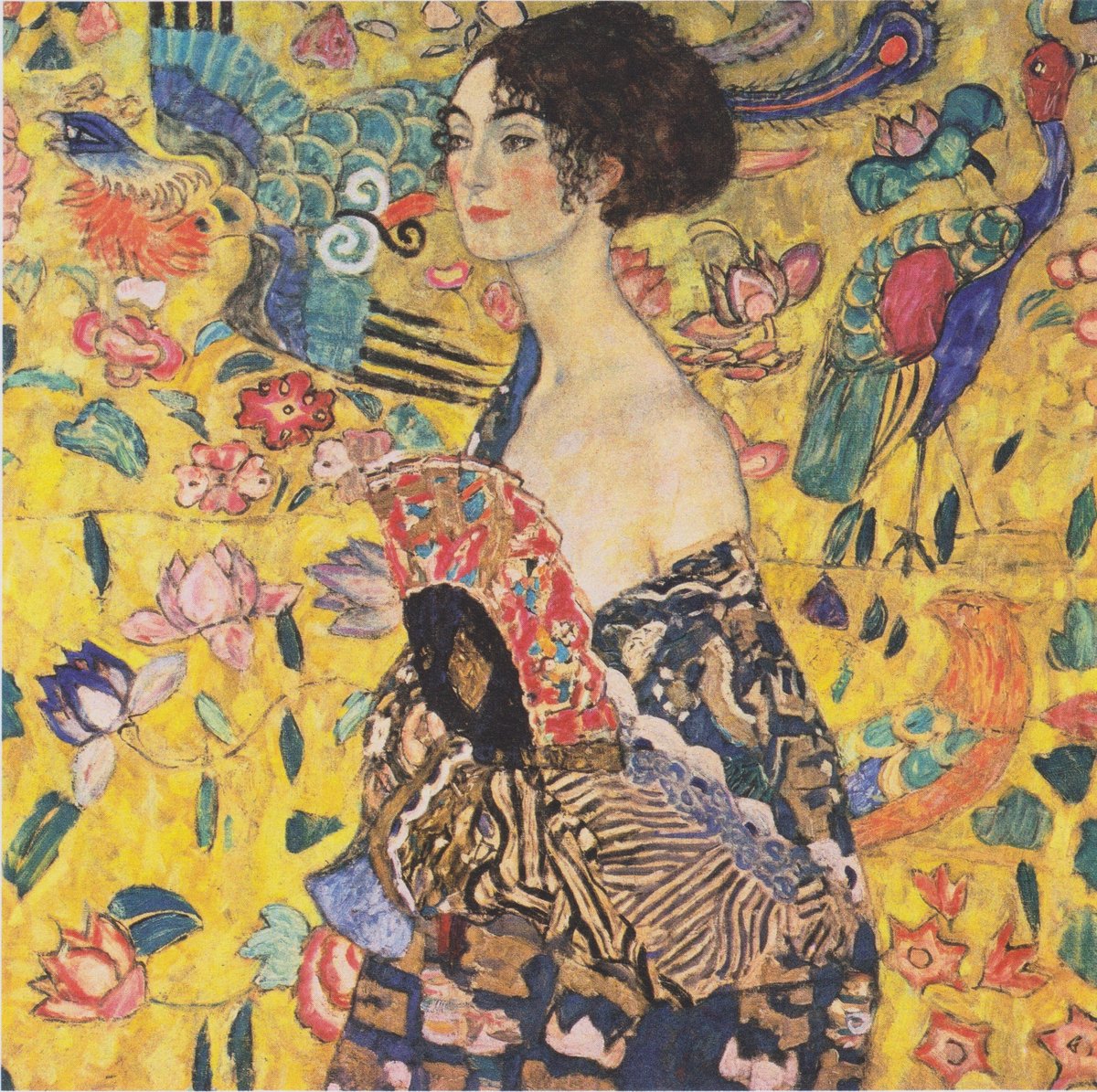

19世紀後半に日本の美術がヨーロッパに紹介されると、芸術家たちは大きなインスピレーションを得ました。なかでも有名なのが、ウィーン世紀末芸術を代表する画家クリムト。陰影のない平面的な表現、浮世絵さながらの豊かな色彩感覚、さらに細かい金箔を背景に用いる技法などからその影響が見て取れます。

ドビュッシーとラヴェルの創作意欲を刺激した《冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏》

葛飾北斎や歌川広重らの浮世絵は、その斬新な構図や鮮やかな色使いによってヨーロッパのアーティストたちを大いに刺激しました。19世紀末フランスの印象主義音楽を代表する作曲家であり、同時代の画家たちと交流を持っていたドビュッシーも、自宅の書斎に《冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏》を飾るほど北斎の作品を気に入っていたそうです。そんな彼がこの絵画から着想を得て作曲したのが、3つの楽章で構成した交響詩『海』です。

『海』はタイトル通り“海の情景”を描写した標題音楽で、時に穏やか、時に荒々しい姿に変わっていく海とその周辺の様子を、色彩豊かでどこかエキゾチックな音色と独特なリズムによって表現しています。その音色は、巨大な波が小舟を飲み込まんばかりに襲い掛かる瞬間を描いた《神奈川沖浪裏》を鮮やかに彷彿とさせます。当時の『海』の楽譜の表紙に《神奈川沖浪裏》を模したイラストが採用され、しかも富士山をカットして波打つ海だけ描かれていることからも、ドビュッシーの曲に込めた思いが読み取れます。

ドビュッシーと並んで印象主義音楽を代表する作曲家ラヴェルもまた、自宅に浮世絵を飾るほど日本美術に高い関心を抱く作曲家でした。そして彼もまた北斎の《冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏》から着想を得て、全5曲のピアノ曲集《鏡》の第3曲『洋上の小舟』を作曲したのです。ドビュッシーの『海』が波打つ海に焦点を当てたのに対し、ラヴェルの『洋上の小舟』は波に翻弄される小舟に目を向けたもの。うねるような波に揺られる舟の様子、そして舟に乗る人の心情の移ろいを、アルペジオやトレモロなどの技巧を用いて繊細に表現しています。

《冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏》から『海』の着想を得たドビュッシーは、同作を模したイラストを楽譜の表紙に掲載するよう要求。縦長の楽譜に構図を再現することが難しかったのか、富士山を描いた右半分がカットされましたが、逆にドビュッシーが海そのものに深い関心を寄せて作曲したことを印象づけています。

日本の文化だけでなく音楽もモチーフにした『蝶々夫人』

このように日本の芸術作品からインスピレーションを得た楽曲が生まれた一方、オペラでは日本文化そのものをモチーフにした作品も見られます。その代表的なものがプッチーニの歌劇『蝶々夫人』。本作は、明治時代の長崎を舞台にした没落藩士令嬢の蝶々さんとアメリカ海軍士官ピンカートンとの恋愛悲劇で、プッチーニは日本を一度も訪れたことがなかったにもかかわらず、日本の文化や日本人の精神を見事に表現しています。アメリカへ帰国したピンカートンの帰りを信じ続ける蝶々さんが切々と歌うアリア「ある晴れた日に」はあまりにも有名で、「さくらさくら」「お江戸日本橋」「かっぽれ」など日本の民謡や音階が織り込まれています。日本の文化芸術とイタリアオペラを巧みに融合した、“ジャポニスム・クラシック”の真骨頂と言えるでしょう。

アメリカの小説を基にした舞台劇『蝶々夫人』に感銘を受けたプッチーニは、盟友のルイージ・イッリカとジュゼッペ・ジャコーザにオペラの台本執筆を依頼。彼らはイタリアを訪れていた女優の川上貞奴に会ったり、文献やレコードを集めたりすることで、日本の文化・風俗への理解を深めて作品に反映しました。

今回ご紹介した楽曲を中心に、ジャポニスムの影響を受けたクラシック音楽作品をラインナップした演奏会『北斎とジャポニスム コンサート』が3月28日(金)にオーチャードホールで開催されます。オーケストラが奏でるゴージャスな響きと、デジタル技術による北斎作品とのコラボレーションも予定していますので、ジャポニスムとクラシック音楽との密接な関係をぜひご体験ください。

文:上村真徹

〈公演情報〉

NTT ArtTechnology×Bunkamura共同企画

北斎とジャポニスムコンサート

2025/3/28(金)

Bunkamuraオーチャードホール

ほか、静岡公演あり

「Bunka Essay」では、文化・芸術についてのちょっとした疑問や気になることを取り上げています。他の記事もよろしければお読みください。

Bunkamura magazine ONLINEでは、次世代を担う気鋭のアーティストたちのインタビューや、文化・芸術についてのちょっとした疑問や気になることを取り上げるエッセイ、文化芸術を支える“裏方の役割”に携わる方のお仕事などをご紹介しています。あわせてお読みください。