舞曲はどのようにクラシックのレパートリーに加わったのか?(踊るクラシック!ここから始める舞曲入門①)

オーチャードホールと横浜みなとみらいホールの2拠点からの“東横シリーズ”として、2024年11月にスタートする『N響オーチャード定期2024/2025』。新シリーズは<Dance Dance!>をテーマに、舞曲を中心に心躍る名曲の数々を演奏します。「Bunka Essay」ではこの新シリーズをより楽しむためのポイントを、全5回に分けて掘り下げていきます。第1回では、舞曲がクラシックのレパートリーとして取り入れられ、定着していった歴史を紐解きます。

舞曲は“踊るための音楽”から“聴くための音楽”へ

そもそも舞曲とはどういうものなのでしょう? 音楽の観点から定義づけるなら、「舞踏のための楽曲(つまり伴奏曲)」、あるいは「舞踏の形式(リズムなど)をふまえた楽曲」。クラシックにおいては後者、つまり実際に踊るためのものではない楽曲を指すことが一般的です。しかし“踊るための曲ではない”とはいえ、着想は踊りと結びついているため、それぞれの形式ごとにベースとなる踊り独自のリズムやテンポを備えています。

西洋における舞曲は中世から、貴族が参加する宮廷舞踏の伴奏曲としてその形を整えていき、ルネサンス全盛の16世紀にはパヴァーヌやパッサカリアなどが広く普及しました。こうした舞曲の流行はバロック時代にも続き、ジーグ、ガヴォット、メヌエットなど、より多くの種類の舞曲が誕生。その一方、ダンスから離れて器楽曲として様式化された舞曲が演奏会用に作られるようになり、複数の舞曲を集めたバッハの組曲(パルティータ)など、「舞踏の形式をふまえた楽曲」という成り立ちの舞曲がクラシックのレパートリーに加わっていったのです。これらの舞曲の中でもゆったりとした3拍子のメヌエットは特に人気が高く、18世紀にハイドンやモーツァルトが確立した古典派の交響曲においてメヌエット楽章が形式化されるようになりました(主に第3楽章にて)。つまり、普段意識して舞曲を聴いているつもりのない方たちも、実は何気なく耳にして馴染んでいるのです。

メヌエットとは4分の3拍子のリズムを基本とする舞曲で、カップルで踊るダンスとしてヨーロッパ全土でブームとなりました。曲調は比較的穏やかで、小さな歩幅でゆったり踊るのが特徴的です。音楽が振り付けを体系化し、際立たせる役割を果たしました。 メヌエットという題名がついた楽曲はたくさんあり、なかでもバッハとベートーヴェンの『メヌエット ト長調』が有名。ほかにもモーツァルトの『ディヴェルティメント第17番』第3楽章やビゼーの『アルルの女』第2組曲第3曲のメヌエットも人気です。

流れるように美しいワルツがウィーンで大輪の花を咲かせる

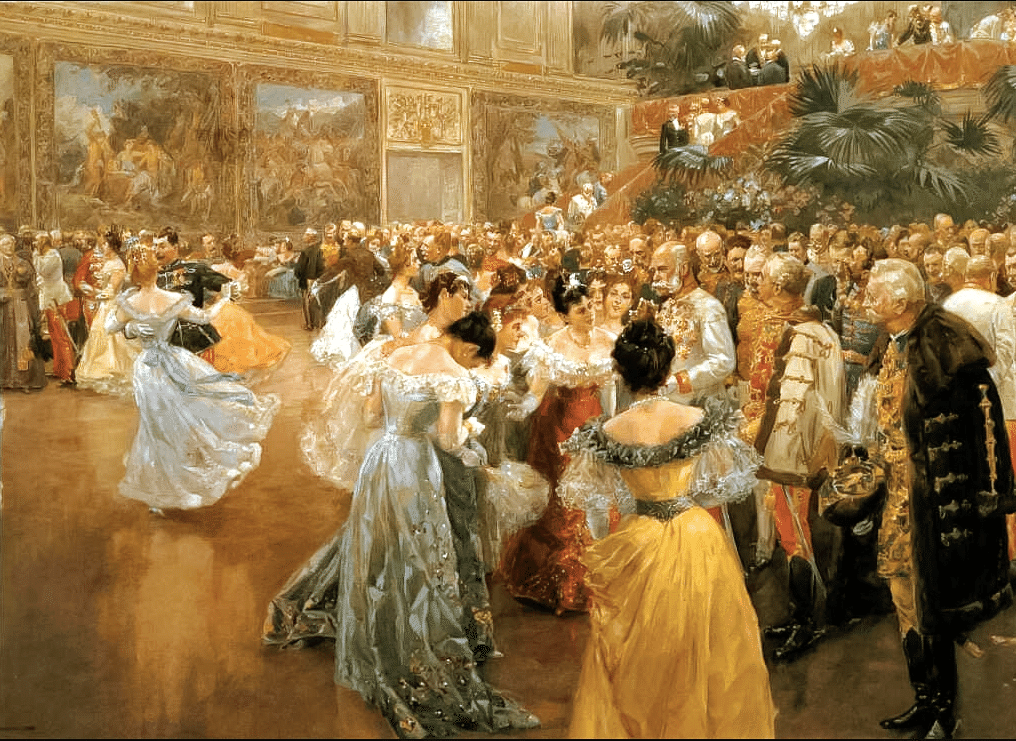

そして19世紀になると舞曲はウィーンで絶大な人気を博します。その中心を担ったのは、民俗舞踊から上流階級の踊りへと発展していった軽快な3拍子が特徴的なワルツでした。初期のワルツは1曲あたり16小節程度と短いものでしたが、ウェーバーが1819年に完成させたピアノ曲『舞踏への勧誘』(N響オーチャード定期第130回ではベルリオーズ編曲の管弦楽曲版を演奏)を手本にヨーゼフ・ランナーとヨハン・シュトラウスI世がウィンナ・ワルツという音楽様式を確立。優雅なダンスとともにたちまち大流行しました。その後、息子ヨハン・シュトラウスII世が卓越したメロディセンスで『美しく青きドナウ』など多くの名曲を生み出し、“踊るワルツ”だけでなく“聴くワルツ”としての魅力も高めていったのです。

さらに、そうしたワルツの流行は、舞踏芸術であるバレエにも波及。伴奏曲であるバレエ音楽にワルツが盛んに用いられるようになりました。例えば、チャイコフスキーの三大バレエ音楽『白鳥の湖』『くるみ割り人形』『眠りの森の美女』のいずれにおいても、魅惑的なワルツの調べを聴くことができます。

4分の3拍子のリズムで優雅に舞うワルツは、19世紀のウィーンで爆発的に流行。ヨハン・シュトラウス親子が作曲した名曲の数々も聴衆の支持を集め、毎年恒例のウィーンフィル・ニューイヤーコンサートのレパートリーとして今も人気です。

民族由来の舞曲は作曲家の個性とアイデンティティの証

このような上流階級由来とは別の流れで、19世紀になると舞曲は新たな進化を遂げていきます。当時、ヨーロッパ各地で自国の国民性や民族性を重視するナショナリズムが芽生え始め、その影響から芸術の分野でも民俗舞曲や民俗音楽など各国独自の文化が注目されるようになり、それらに着想を得た舞曲が次々と作られたのです。なかでも、ハンガリーのロマたちが奏でる情熱的かつ哀愁漂う音楽はロマン派の作曲家たちを大いに魅了し、ブラームスの『ハンガリー舞曲』、リストの『ハンガリー狂詩曲』、モンティの『チャルダッシュ』などロマ音楽のエッセンスを取り入れた数々の舞曲が誕生。前述したバレエ音楽においても、民族由来の舞曲はエキゾチックな表現の一環として積極的に取り入れられていきました。

一方、そうした異国趣味とは異なる形で舞曲と向き合ったのが、“国民楽派”と呼ばれるヨーロッパ周辺地域の作曲家たちです。彼らは自国の音楽をよりどころとした舞曲を作ったり、あるいは交響曲などオーソドックスな様式に民俗舞曲のエッセンスを取り入れていきました。例えばドヴォルザークは、スラヴ諸民族のあらゆる舞曲を『スラヴ舞曲集』として広くカバーする一方、交響曲にも舞曲のリズムを用いています。また、厳密には国民楽派に含まれませんが、ショパンも愛する祖国ポーランドへの思いを込め、ポロネーズやマズルカなど自国の舞曲を芸術的なピアノ曲へと昇華させています。彼らにとって舞曲は自らの国民性や民族性を証明するアイデンティティであり、作曲家としてのオリジナリティを確立する大切な生命線だったのです。

こうして歴史を紐解くと、多種多様な舞曲がクラシックにおける音楽性の幅を豊かに広げ、作曲家たちの個性の土台となったことが分かるのではないでしょうか。

文:上村真徹

〈公演情報〉

N響オーチャード定期2024/2025

東横シリーズ 渋谷⇔横浜

<Dance Dance!>

第130回 2024/11/3(日・祝)15:30開演 会場:横浜みなとみらいホール

第131回 2025/1/11(土)15:30開演 会場:横浜みなとみらいホール

第132回 2025/4/20(日)15:30開演 会場:Bunkamuraオーチャードホール

第133回 2025/7/6(日)15:30開演 会場:Bunkamuraオーチャードホール

「Bunka Essay」では、文化・芸術についてのちょっとした疑問や気になることを取り上げています。他の記事もよろしければお読みください。